「新しい資本主義」について一般人が改善案を考えてみた

こんにちは。

今日は最近話題になっている「新しい資本主義」について考えてみたいと思います。

「新しい資本主義」とは

「新しい資本主義」は岸田政権の政策です。

本記事を執筆している2022年6月3日時点では、岸田政権の主要政策4つのうちの1つとなっています。

政府のホームページによると、「新しい資本主義」の重要政策は以下になります。

さらに具体的に知りたい場合は「新しい資本主義実現本部」のページが参考になるでしょう。

https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/atarashii_sihonsyugi/index.html

「新しい資本主義」の説明を1つ1つしていくと長くなってしまうので、この辺りにしておきます。

巷では「全然新しくない」「方針がブレブレ」など批判的な意見が目立つように思えますが、私としては今回の政府の施策には賛同したいと思います。

確かに今回提示された政策の多くは今までも政府が目指していたことの踏襲であり、目新しさはありません。

しかし1つ1つの政策自体は(実現性には疑問が残りますが)間違ったことは言っていないでしょう。

何よりこの政策が国民の批判により「白紙」ということになってしまえば、今までその政策の策定に費やしたお金が無駄になってしまいます。

このお金は言ってしまえば国民の血税です。

そのため我々国民が考えるべきは、今の政策をより良いものにするにはどうすればよいかということではないでしょうか。

ということで一般人の立場で恐縮ですが、私の足りない頭で考えたことを書いていきたいと思います。

題して「インターネットで高齢者に居場所を」政策です。

突拍子もなく聞こえるかもしれませんが、順を追って説明していきます。

高齢者の社会保障負担に対する問題意識が希薄

私が大きく問題視するのはここになります。

とりあえずこれを見てください。

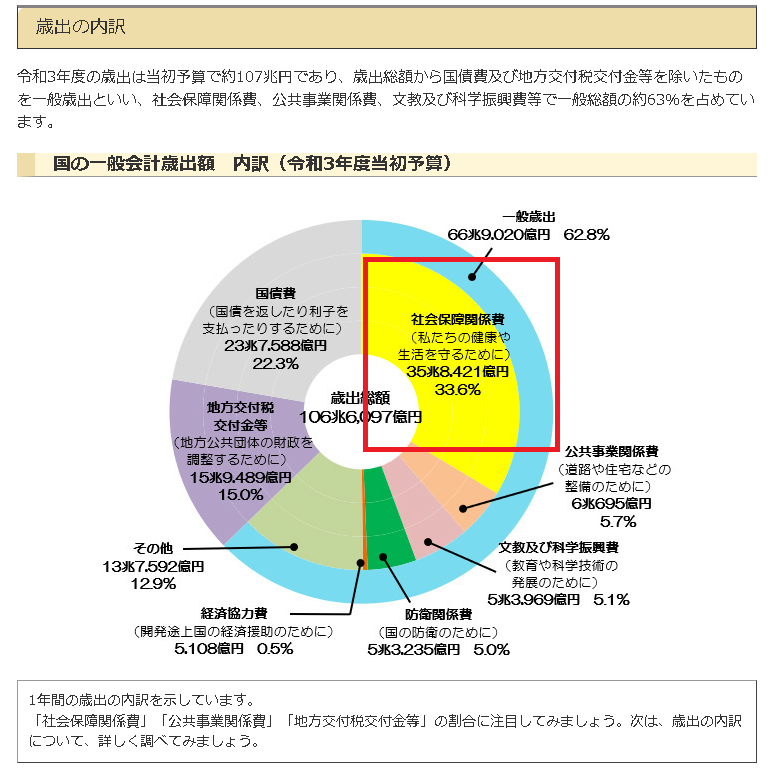

日本政府の令和3年度の政府歳出の内訳になります。

注目してほしいのが黄色で表されている「社会保障関係費」です。

これが全体の33.6%を占めていますね。

さらに言えば、国債費や地方交付税交付金は費用として少し別枠な感じもします。

これらを除いた一般歳出は全体の62.8%で、この中での社会保障関係費は53.5%を占めることになります。

つまり、ここの費用について考える視点は非常に大事なわけですが、先ほどの「新しい資本主義」の政策にはこの観点についての問題意識が薄いと感じます。

収入アップばかりを考えて、費用の削減がおろそかになっている感じですね。

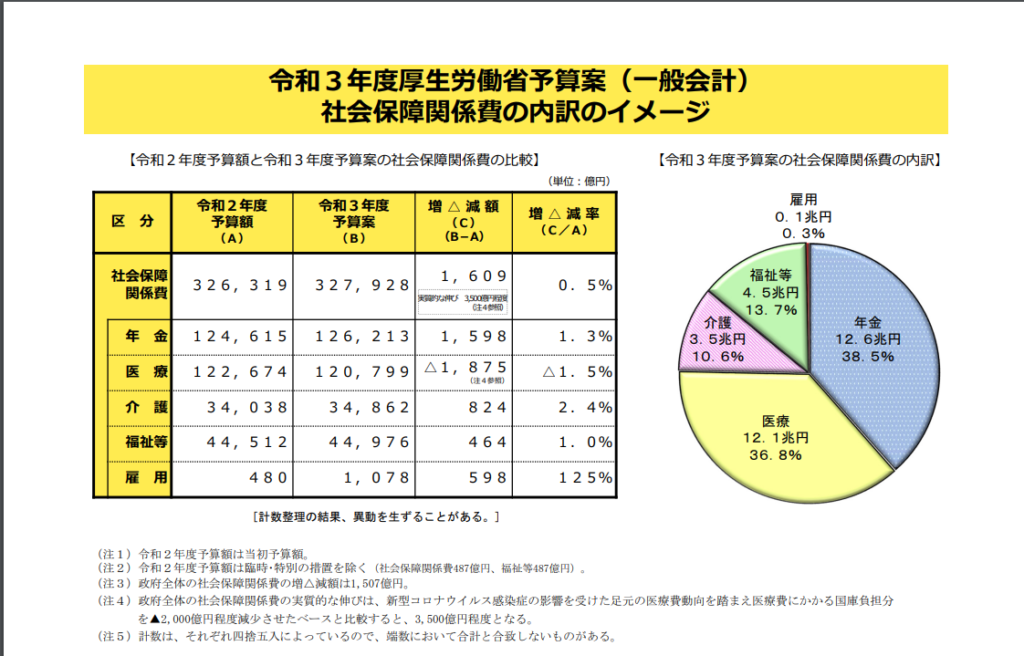

さて、この社会保障関係費についてさらに詳しく見ていきましょう。

こちらが社会保障関係費の内訳です。

こちらは予算案になりますので、実際のデータと微妙に数値がずれていますが、だいたいのイメージを掴むには十分でしょう。

ちなみに正確なデータは財務省のページに記載があります。

https://www.mof.go.jp/policy/budget/budger_workflow/budget/fy2021/seifuan2021/index.html

(資料「社会保障関係予算」3ページ目。)

ここで見て頂きたいのが「医療」の欄です。

年金も相当ですが、医療についてもかなりの割合を占めていることがわかりますね。

では、この「医療」の内訳についても見ていきましょう。

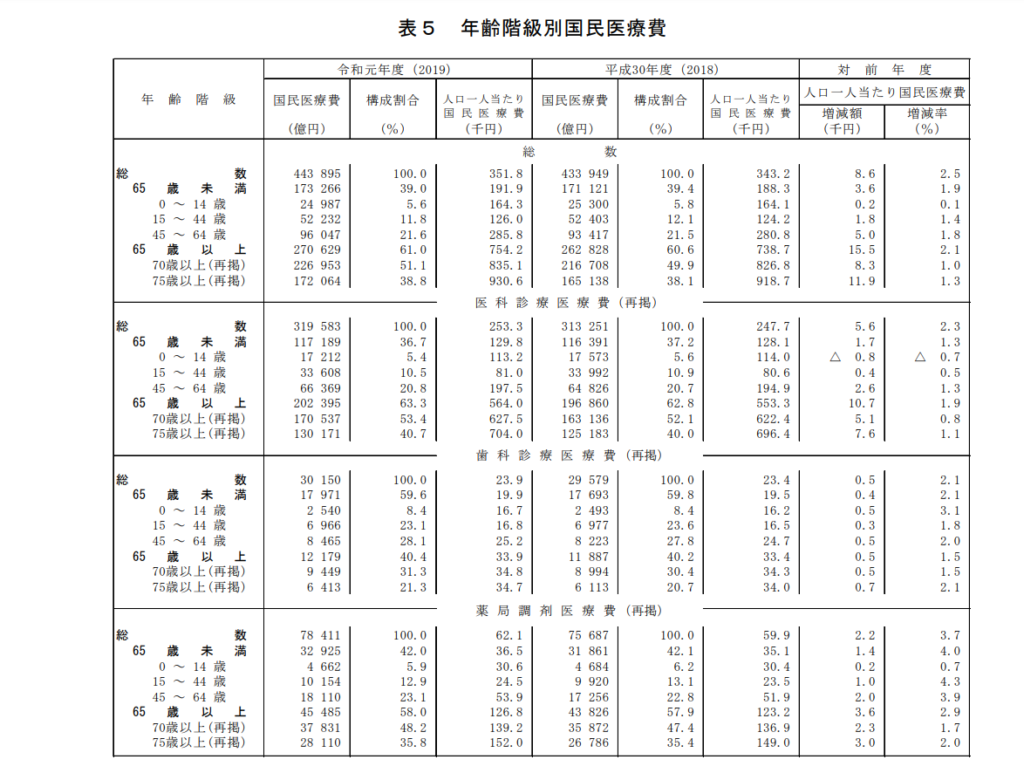

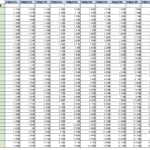

令和1年のデータになってしまいますが、上記のようになっています。

ここで注目すべきは70歳以上の医療費だけで全体の半分以上を占めるという点です。

さて、長々と説明していきましたが、結論としては「高齢者の医療費負担が大きい」という「知ってるわそんなこと!」なものになりました。

しかしきちんと数値で事実を確認することは大事だと私は思っています。

高齢者の医療費負担って高いイメージあるなぁというイメージではなく、きちんとした事実であることをまずは受け止めましょう。

友達とお話しするために病院に通う高齢者

日本の大手シンクタンクである大和総研のコラムにこのような記事がありました。

一部を引用してみます。

治療室や待合にあふれんばかりの患者で再診割合が高いためか、そのほとんどを占める高齢者の間に常連とも呼ぶべき顔見知りのコミュニティが存在しているように感じられた。

https://www.dir.co.jp/report/column/20150731_009975.html

2015年の記事ですので少し古いですが、このような状況が現実に存在しているだろうという点は私も同意です。

「病院に行くほどの状態でないのに、友達とお話しするために病院に通う高齢者が多い」という観点は定性的なものですし、政府のデータもないため数値で証明することは困難です。

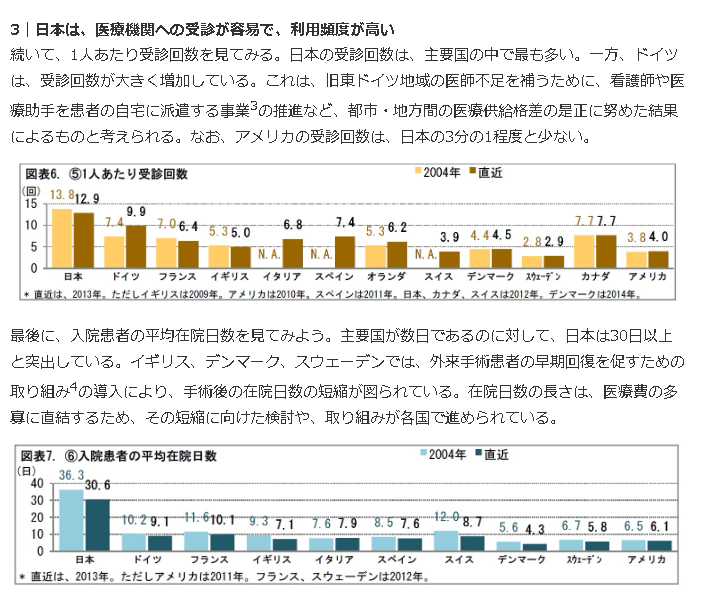

ただし、少なくとも日本の医療機関への受診回数について言えば国際的にも非常に多いというデータがあります。

大手生命保険会社、日本生命の関連企業であるニッセイ基礎研究所の記事の一部を引用します。

受診回数も在院日数も世界主要国の中で群を抜いて高いことがわかります。

このデータも2015年のOECD(世界協力開発機構)の調査が元となっており、少し古いものにはなりますが、現在大きく状況が変わっているとは考えにくいです。(コロナのような突発的な要因はありますが、、、)

「絶対にそうだ」とまでは言いませんが、もしも「お友達とお話しするために高齢者が病院に通うこと」で不必要な医療費が発生しているのだとしたら、日本の財政がひっ迫していることも考えると対応は急務でしょう。

インターネットで高齢者に居場所を

問題意識を共有できたところで本題に入りましょう。

最初にもお話した「インターネットで高齢者に居場所を」政策です。

これを実現することで、下記のようなメリットが期待できます。

①コミュニケーションを目的として高齢者が病院に行く回数が減る。

②高齢者が自身の症状をインターネットで検索することにより、病院に行くまでもない症状の場合は病院へ行かなくても済むようになる。

③高齢者向けサービスを展開していくことでインターネット上での高齢者の消費を促進する。

④「新しい資本主義」の主要政策に高齢者も積極参加ができる。

それぞれ説明していきます。

①コミュニケーションを目的として高齢者が病院に行く回数が減る。

これは「友達とお話しするために病院に通う高齢者」を減らすことになるメリットですね。

データとして上記のような方がいることを証明しきることはできませんでしたが、高齢者の孤独化については社会問題にもなっていますよね。

高齢者が本格的にインターネットを利用できるようになれば、SNSなどで病院が閉まっている時間でもお友達とコミュニケーションが取れます。

従来の電話のようなコミュニケーションは相手とスケジュールが合わないとできませんでしたが、SNSでは投稿などから相手の様子を確認できますので、友達の中から空いている友達とコミュニケーションを取ることもできますね。

また、高齢者が自身で定期的に情報発信をすることで、孤独死のような問題を早めに発見することもできるようになります。

②高齢者が自身の症状をインターネットで検索することにより、病院に行くまでもない症状の場合は病院へ行かなくても済むようになる。

これはもう書いてある通りですね。

専門家による医療相談のサービスもありますし、自分の病気を調べることで自ら理解を深めることもできます。

例えば国営放送であるNHKが提供している下記のようなサイトがあったりします。

https://www.nhk.or.jp/kenko/disease/

懸念点として正確性の低いネット上の情報を信じてしまうリスクなどもありますが、病院に行かないと病気の情報を得ることができない状態と比較すれば、たくさんの情報に触れることができる方が相対的には良いと私は考えます。

③インターネット上で高齢者向けサービスを展開していくことで高齢者の消費を促進する。

高齢者がインターネット上で増えてくれば、インターネット上の高齢者向けサービスを展開していく企業が生まれてくるでしょう。

若年層と比べて体力が落ちてきている高齢者は、アウトドアな消費が年々難しくなっていくはずです。

一方でインターネットであれば身体を動かさずに行えるので、高齢者の特性に合う娯楽やサービスを提供することができるでしょう。

これはサービスを展開していく企業の利益になるだけではなく、高齢者にとっても楽しみの選択肢が増えるという大きなメリットがあります。

新しいことに触れていくことで脳に良い刺激も与えることができるでしょう。

また「インターネット上の高齢者向けサービス」は、世界的にも圧倒的に高齢化が進んでいる日本が世界に展開できる一大コンテンツに成長する可能性も大いに秘めているでしょう。

もちろんこれにも懸念点はあります。

ネット依存、スマホゲームへの過度な課金、詐欺業者の横行、人間関係のトラブルなど色々と考えられますね。

ただしこれらは高齢者に限ったものではなく、若者のネット利用でも同様の問題は発生していますね。

政策を進めていく中で正しいネットリテラシーの教育は必要でしょう。

④「新しい資本主義」の主要政策に高齢者も積極参加ができる。

ここで冒頭の「新しい資本主義」と繋がってきました。

「新しい資本主義」についての専門家会議の資料を見るとなんとなくわかりますが、特に目立って議論されているのは以下のように感じます。

・人材の育成(特にIT産業・バイオなど将来さらに重要になる産業への人材育成)

高齢者がインターネットを使えないと、ここの国策に高齢者が参加することはできないでしょう。

ちなみに人材育成はe-ラーニングを積極活用する方針だそうです。

https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/atarashii_sihonsyugi/pages/jintekishihon/taiouhoushin.html

日本は少子高齢化が進み続けていますから、IT産業などで他の国と戦っていくには高齢者の力も必要でしょう。

現在のIT企業の社長や偉い人は何歳くらいでしょうか。

色々な病気がありますから「誰でもできる!」とまでは言いませんが、正しく学ぶことで多くの高齢者は現在のIT社会にある程度は適応できると私は考えます。

「インターネットで高齢者に居場所を」政策の具体的な内容

ここまで「インターネットで高齢者に居場所を」政策を進めることのメリットを書いていきました。

では、政策として具体的には何をするのでしょうか。

具体的には下記の3点です。

①高齢者のインターネット利用についてのポジティブなイメージ戦略

②高齢者のIT教育に若者を雇用

③ペーパーレス化、在宅ワーク等の本格的な推進

④高齢者のインターネット利用が進むことによるリスクの対処

それぞれ見ていきましょう。

①高齢者のインターネット利用についてのポジティブなイメージ戦略

人は変化を嫌う生き物ですから、この政策に対して賛成する高齢者は少ないかもしれません。

だからこそ「高齢者でもインターネットを使えると便利ですよ」ということをイメージさせていくことは大事でしょう。

別にこれは高齢者を騙すような意図ではなく、実際に使えると普通に便利でしょう。

・amazonや楽天を利用すれば身体の調子が悪い時でも必要な商品が家に届く。

・SNSを使って同じ趣味や考えを持った人と交流し、有用な情報交換ができる。

・高齢者自身もインターネットでサービスを展開し、社会と積極的に関わることができる。

(場合によってはお金も稼げる)

・メルカリ、クックパッドなどなど、他にも便利なものはたくさんありますね。

高齢者のIT社会への適用なくしては、日本がIT産業で先進国になることは非常に難しいでしょう。

社会にとっても、高齢者自身にとってもインターネット利用の促進は重要なことではないでしょうか。

それは高齢者の子供や孫の幸せにも大きく関わってきます。

懸念点としてテレビや新聞などの既得権益を保持する業界からの反対はあるかもしれませんが、そこは政治家のみなさんに上手に推し進めてほしいです。

(テレビや新聞の会社もインターネットで色々サービス提供してますけどね)

②高齢者のIT教育に若者を雇用

高齢者のインターネット利用を実現するために大事なことは高齢者へのIT教育でしょう。

「スマホの使い方がわからない高齢者」って特に地方だと普通に多いんですよね。私の身内にも実際にいます。

・TwitterなどのSNSに登録して、友達にリプライやDMを送る

・Googleで自分の知りたいことを検索する

・友達が教えてくれたスマホアプリをダウンロードする

今の多くの若者が当たり前にできること、それを教えることが仕事になるんです。

DXの推進や成長産業への投資も大事ですが、そのうちの予算の一部を高齢者のIT教育にあてて、その予算で高齢者にIT教育ができる若者を雇って報酬を支払いましょう。

高齢化社会の日本にとって、いくらDXや成長産業への推進を進めても、高齢者が付いて来れなければ大きな結果は期待できません。

IT産業ですら偉い人は高齢者が多いのに、伝統的な産業の偉い人ってほとんど高齢者ですよね。そういうことです。

ただし、非効率なほどに若者を雇いすぎるのも違うでしょう。

全然スマホの使い方がわからないような人に向けた有料の対面教育、ある程度IT社会に適用できている高齢者に向けたyoutubeなどを利用した無料の動画教育などを組み合わせていくのが良いかと思います。

③ペーパーレス化、在宅ワーク等の本格的な推進

ペーパーレス化というのは仕事で紙を使うことを減らして、環境負荷の低い社会を作っていこうという取り組みです。

今までも政府はこの取り組みをしてきましたが、IT社会に適用できない人は紙の資料で仕事がしたいですよね。

高齢者がIT社会に適用できればこれ、比較的容易に実現できると思いませんか?

また、はんこの電子化などが進めば在宅ワークの推進にも追い風となるでしょう。

④高齢者のインターネット利用が進むことによるリスクの対処

非常に大事な政策がこれです。

先ほども軽く話しましたが、インターネットを使うことにはリスクも存在します。

先ほど書いた「ネット依存、スマホゲームへの過度な課金、詐欺業者の横行、人間関係のトラブル」だけを見ても、十分なリスクと言えるでしょう。

もしもこれに関わる事件などが起きようものなら、この政策自体が大きく足踏みしてしまいかねません。

前述した若者によるIT教育や動画教育などをするにしても、ここの観点をきちんと踏まえた上で実施をする必要があるでしょう。

教育だけでは完全な対策はできませんから、フィルタリングサービスの活用やインターネット上の詐欺に対する法律の整備など、多面的な対応が求められることは必至です。

まとめ

今回は日本政府が策定した「新しい資本主義」をより良い政策にするために「インターネットで高齢者に居場所を」政策というものを提案してみました。

所詮ただの一般人が考えたものですから、色々問題はあるでしょうし、賛成・反対色々な意見があると思います。

私は政治家ではないので、これを「絶対に実現しよう」とは思っていないですし、私よりももっと頭の良い人がより高いクオリティで同じようなことを考えたり発信しているかもしれません。

(でも賛同してくれる人がいたらこの考えを広めてもらえたら私は嬉しいです。ここまで作るのにいっぱい時間かかりました、、、)

最終的にここで私が言いたいことは「ただ文句を言うだけではなく、自身も当事者意識を持って生産的な意見(自称でもいいので)を言うようにした方が社会のためにいいんじゃないでしょうか」ということです。

みんなで社会を良くしていきましょう!

この記事が少しでもあなたのお役に立てていれば幸いです。

それではまた!

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません